L’importanza rivestita da Dante Alighieri…

…nel panorama culturale è misurabile non soltanto sotto il profilo lessicale (tanto che l’80% del vocabolario fondamentale dell’italiano si trova già nella Commedia, come notava Tullio de Mauro), ma anche in base alla grande diffusione e alla rilevanza delle opere che ne raffigurano la fisionomia e i principali episodi della vita.

Indipendentemente dal viaggio di cui fu protagonista nel “poema sacro”, le rappresentazioni che propongono la figura del sommo poeta furono estremamente amate dagli artisti di tutte le epoche.

La fortuna di Dante come personaggio esplode già nel Trecento, basti pensare al “Trecentonovelle” del Sacchetti, dove il poeta, geloso dei suoi versi, si adira contro le storpiature che ne fa un fabbro. O ancora il celebre racconto popolare sulla sua memoria prodigiosa, capace di riprendere, dal punto in cui erano state interrotte, conversazioni di anni prima:

“Dante fù interrogato,/ acciò ch’insegni,/ Qual fia miglior boccon,/ Rispose, l’Uovo,

Indi à qualch’anno,/ interrogò quel Tale,/ Dante, Con che? / Rispos’egli, Col sale”.

Dunque l’analisi del rapporto tra Dante e l’arte figurativa non può fare a meno di considerare le prime fonti che descrivono le fattezze del poeta, di cui la più famosa e influente fu certo quella tratteggiata dal Boccaccio, uno dei primi e più importanti estimatori dell’Alighieri:

“Fu il nostro poeta di mediocre statura, ed ebbe il volto lungo, e il naso aquilino, le mascelle grandi, e il labro di sotto proteso tanto, che alquanto quel di sopra avanzava; nelle spalle alquanto curvo, e gli occhi anzi grossi che piccoli, e il color bruno, e i capelli e la barba crespi e neri, e sempre malinconico e pensoso.”

Questa istantanea ricca di aspetti romanzati, come il divertente aneddoto di una donna veronese che attribuì l’aspetto trascurato del poeta al suo essere reduce dal viaggio all’inferno, restituisce l’idea di una figura già alquanto stereotipata, come denunciava anche l’umanista Leonardo Bruni con sottile ironia: “Mi venne alle mani un’operetta del Boccaccio intitolata: Della vita, costumi e studii del clarissimo poeta Dante, la quale opera,[…] mi parve che il nostro Boccaccio, dolcissimo e suavissimo uomo, così scrivesse la vita e i costumi di tanto sublime poeta, come se a scrivere avesse il Filocolo, o il Filostrato, o la Fiammetta”.

Dal punto di vista figurativo però troviamo un’opera, la primissima che ci consegna le fattezze di Dante e precedente anche alla testimonianza del Boccaccio, situata proprio a Firenze, nel palazzo del Bargello.

Dal punto di vista figurativo però troviamo un’opera, la primissima che ci consegna le fattezze di Dante e precedente anche alla testimonianza del Boccaccio, situata proprio a Firenze, nel palazzo del Bargello.

Ironicamente fu in questo luogo che il 10 marzo del 1302, nel salone dell’udienza (oggi salone di Donatello perché conserva i massimi capolavori dello scultore), Dante fu condannato all’esilio perpetuo e al rogo se mai fosse rientrato a Firenze.

Ed è esattamente nel palazzo che il comune di Firenze realizzò un omaggio precocissimo al suo più illustre figlio, commissionando a Giotto e alla sua bottega la realizzazione nella cappella della Maddalena (luogo in cui venivano ospitati i condannati a morte in attesa della loro esecuzione capitale) un ciclo pittorico con scene relative all’Inferno e al Paradiso in cui Dante figura tra le schiere dei beati.

Questi affreschi, coperti dalla calce e dimenticati per secoli con la trasformazione del Bargello in carcere nel 1574, furono riscoperti solo nel 1840 seguendo la testimonianza del Vasari, il quale ricorda che Giotto vi ritrasse il volto di Dante, definendolo “amico suo grandissimo”.

Venne quindi finanziato un monumentale restauro dell’intero complesso che rese il Bargello, con la sua inaugurazione del 1865, il primo museo nazionale del Regno d’Italia.

Tale ritrovamento si deve principalmente alla dedizione del collezionista e pittore inglese Seymour Kirkup che ne fu il promotore.

A lui siamo debitori anche di una copia del ritratto del poeta, precedente al disastroso intervento di restauro che avrebbe dovuto porre rimedio e arginare i danni provocati dall’azione corrosiva della calce e dell’umidità.

A lui siamo debitori anche di una copia del ritratto del poeta, precedente al disastroso intervento di restauro che avrebbe dovuto porre rimedio e arginare i danni provocati dall’azione corrosiva della calce e dell’umidità.

Già nel 1840 infatti, il primo di una lunga serie di maldestri errori aveva visto l’occhio sinistro del poeta per sempre rovinato dall’incuria del restauratore: in quella zona infatti era stato conficcato un chiodo, tuttavia, invece di tagliarlo per limitare il danno, esso venne strappato via assieme a tutto il colore.

Fortunatamente Kirkup, resosi conto del rischio e sfidando il divieto del Granduca di fare riproduzioni degli affreschi, realizzò di nascosto una copia ad acquerello del ritratto del poeta sulla sguardia di un’edizione cinquecentesca del Convivio.

Ad oggi questa rimane l’unica testimonianza delle fattezze dell’originale giottesco, che ci presenta un Dante dai lineamenti morbidi e con un naso dolcemente aquilino, e non grifagno come ce lo ha invece consegnato la tradizione successiva.

Per questo ciclo di affreschi è inoltre estremamente dibattuto l’intervento diretto da parte di Giotto, al di là della sua sicura progettazione: un elemento di cronologia è infatti riscontrabile dalla presenza dello stemma del podestà Fidesmino da Varano, che fu in carica nel 1337, proprio lo stesso anno della morte del pittore (questo elemento tuttavia potrebbe essere interpretato semplicemente come un terminus ante quem).

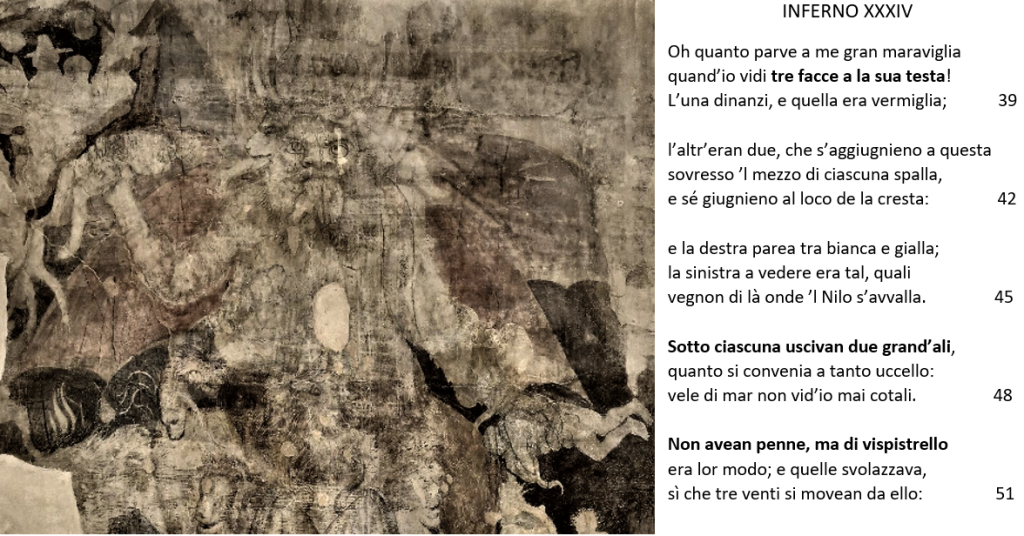

Dal punto di vista iconografico, come ben evidenziano gli studi di Sonia Chiodo, sembra invece indubbio il forte influsso esercitato dalla Commedia sia nella grande figura di Lucifero nella parte bassa dell’inferno, con tre coppie di ali di pipistrello che si aprono dalle spalle e tre diversi volti, esattamente come descritto nel poema e assolutamente diverso dalle iconografie precedenti come quella di Coppo di Marcovaldo contenuta nel battistero fiorentino, sia per gli attributi assegnati al sommo poeta.

L’Alighieri è infatti rappresentato con il consueto vestito rosso vivace e il copricapo foderato di bianco tra la schiera di beati, tutti con lo sguardo intensamente fisso in direzione dei cori angelici.

L’Alighieri è infatti rappresentato con il consueto vestito rosso vivace e il copricapo foderato di bianco tra la schiera di beati, tutti con lo sguardo intensamente fisso in direzione dei cori angelici.

Davanti al petto regge con il braccio sinistro un vistoso libro che lo connota come un intellettuale, chiara allusione alla Commedia.

Nella destra regge invece un ramoscello di pomi, identificabile come un attributo che Dante stesso usa per riferirsi metaforicamente al suo viaggio nel canto XVI dell’Inferno: “Lascio lo fele e vo per dolci pomi” (v.61), dove questi ultimi alludono alla visione della Grazia celestiale che verrà raggiunta al termine del suo percorso.

Inoltre è interessante notare l’assenza del consueto attributo della corona d’alloro [1], simbolo di una gloria terrena che mal si addice all’eternità del paradiso; l’assenza di questo elemento è a mio parere non casuale.

Bisogna infatti ricordare come la più celebre riflessione di Dante sulla caducità della gloria umana, paragonata a foglie appena germogliate che subito dopo essere appassite sono sostituite da nuove, si trova esattamente nel canto XI del Purgatorio, proprio una terzina prima del celeberrimo riferimento a Giotto (vv. 91-96):

Oh vana gloria de l’umane posse!

com’poco verde in su la cima dura,

se non è giunta da l’etati grosse!

Credette Cimabue ne la pittura

tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,

sì che la fama di colui è scura.

Dunque assisteremmo ad un punto di tangenza e sincretismo tra i due massimi vertici intellettuali dell’epoca nelle loro rispettive arti.

Giotto, impossessandosi della questione formulata per verba nella Commedia, risponde al poeta in forma pittorica, decidendo di immortalarlo tra le schiere dei beati, meritevole dell’unica autentica e durevole gloria, la sola ad essere inattaccabile dalla corrosione del tempo.

Tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV, si osserverà poi un consolidarsi di quei tratti fisionomici che entreranno a pieno titolo nell’immaginario e nella tradizione.

Gli elementi di variazione non saranno più singoli attributi ma la connotazione data al sommo poeta, il quale rivestirà ora i panni di eroe civile, ora di intellettuale impareggiabile, ora di teologo e filosofo.

Nell’opera di Andrea del Castagno, realizzata per il ciclo degli “Uomini e donne illustri” nella villa di Legnaia alla metà del ‘400, la figura di Dante si presenta solenne e autorevole.

Pensata per essere vista dal basso, la figura è di notevole altezza e rappresentata di tre quarti, offrendo allo spettatore una forte impressione plastica: il poeta è rappresentato in movimento, con la gamba destra avanzata, il cui ginocchio emerge ben visibile tra le pieghe della veste.

Il piede destro piegandosi si spinge al di fuori del finto vano architettonico che contiene la figura, sporgendo per oltre metà della pianta.

Anche la mano sinistra, con un ampio gesto del braccio sembra voler emergere dallo spazio della rappresentazione per entrare in dialogo con l’osservatore, un espediente visivo che suggerisce una importanza storica e una grandezza culturale “trasversali” alle epoche, tali da non poter essere rinchiuso o “inquadrato”.

Le gambe divaricate contribuiscono a slanciare ulteriormente la figura, particolare accentuato anche dalle fitte pieghe verticali della veste, mentre il poderoso volume della Commedia, tenuto aperto, è appoggiato sul fianco con la mano destra.

Di particolare rilievo è la resa espressiva del volto di Dante, che rivela una maturità non idealizzata, con zigomi sporgenti, il naso leggermente adunco e soprattutto la minuzia descrittiva della barba, sottile e uniforme, che pare non avere più di un paio di giorni.

Si tratta quindi di un Dante storico, un eroe civile oltre che un letterato, analogamente al ritratto morale che ne aveva delineato in quel periodo Leonardo Bruni nella sua biografia, volta a correggere gli aspetti romanzati della celebre descrizione del Boccaccio:

“Subito apparve in lui ingegno grandissimo, e attissimo a cose eccellenti. […] non solamente a litteratura, ma agli altri studii iberali si diede, niente lasciando a dietro che appartenga a far l’uomo eccellente. Né per tutto questo si racchiuse in ozio, né privossi del secolo; ma vivendo e conversando con gli altri giovani di sua età, costumato ed accorto e valoroso ad ogni esercizio giovanile si trovava; in tanto, che in quella battaglia memorabile e grandissima, che fu a Campaldino, lui, giovane e bene stimato, si trovò nell’armi combattendo vigorosamente a cavallo nella prima schiera […]”

Questa precisa scelta che lo vede campione di virtù civili serve a esaltare il legame con la città che lo aveva rinnegato.

Questo aspetto viene ulteriormente sottolineato dalla particolare dicitura posta sotto la figura del poeta: “Dantes di Alegieris Floretini”.

Mentre infatti le altre due grandi “corone” della letteratura italiana, Petrarca e Boccaccio, vengono designati con il semplice appellativo “Dominus”, l’Alighieri si connota come figlio più illustre di Firenze, città che, avendolo condannato all’esilio, cercava adesso di riabilitarsi quale luogo che lo aveva allevato ed istruito rendendolo Sommo.

Un altro dei ritratti più celebri a noi tramandati è certamente quello realizzato da Sandro Botticelli nel 1495 e conservato in una collezione privata ginevrina.

Dante è ritratto a mezzo busto, di profilo, austero e autorevole, mentre volge lo sguardo acuto verso sinistra.

Il poeta, che indossa il consueto lucco di colore vermiglio, segno dell’appartenenza all’Arte dei Medici e degli Speziali, ha il capo incorniciato dal serto d’alloro, simbolo della gloria poetica, e dal berretto scarlatto, che allude invece alla carica di priore che ricoprì nel 1300.

I tratti del volto sono fortemente caratterizzati, precisamente modellati sulla descrizione che ne fece il Boccaccio.

Il volto è allungato, spigoloso, con gli zigomi sporgenti e il labbro inferiore sopravanzato, l’incarnato, dalla tinta olivastra è solcato da pesanti giochi di ombre; il naso è aquilino e gli occhi grandi rivelano un’espressione penetrante e malinconica.

Il volto è allungato, spigoloso, con gli zigomi sporgenti e il labbro inferiore sopravanzato, l’incarnato, dalla tinta olivastra è solcato da pesanti giochi di ombre; il naso è aquilino e gli occhi grandi rivelano un’espressione penetrante e malinconica.

Il ritratto del poeta, contornato da una linea netta e decisa, si staglia senza profondità sullo sfondo monocromo.

A differenza della resa fortemente dinamica di Andrea del Castagno, finalizzata a celebrare le virtù politiche di Dante, qui Botticelli sceglie di sottoporre il poeta ad un processo di idealizzazione volto ad esaltare le qualità morali del personaggio.

Assimilandolo nella posa di profilo, placida ed autorevole, ai medaglioni della ritrattistica classica, egli realizza così un ritratto esemplare capace di rievocarne lo spirito e celebrarne l’impegno intellettuale, in una operazione di sintesi che racchiude tutte quelle caratteristiche che diverranno topiche per tutto l’immaginario successivo.

La figura di Dante si fa monumentale a partire dalla celebre tavola di Domenico di Michelino nel duomo di Santa Maria del Fiore,dove un colossale Alighieri, alto più delle mura Fiorentine, è ritratto nell’atto di esibire la Commedia, le cui pagine candide riverberano una luce che rischiara la città.

Secondo quanto racconta Vasari, il pittore ebbe l’incarico di dipingere per il noto banchiere Bartolomeo Bettini tre lunette con i ritratti delle “tre corone” Dante, Petrarca e Boccaccio, di cui il primo è l’unico ad esserci giunto, ritrovato in una collezione privata fiorentina dopo essere stato a lungo considerato disperso.

La figura titanica del poeta occupa interamente l’altezza del dipinto, dividendo lo spazio retrostante tra l’oscurità della voragine infernale e la luce abbacinante del paradiso.

La sua immagine, seduta su uno sperone di roccia, è costruita lungo la diagonale che sale dall’angolo in basso a destra e troneggia sull’intera composizione.

Il viso di Dante, visto dal basso e riconoscibilissimo dal profilo fortemente caratterizzato dal naso adunco, si allontana con il torso dalla zona buia protendendosi con lo sguardo teso verso il cielo luminoso, gesto che assomma in sè l’intero senso della Commedia come un itinerario morale e religioso che porta dalla voragine del peccato e del vizio alla luce della Grazia.

Lo scorcio e la potente torsione del busto mettono in risalto il grande libro aperto esibito di fronte agli occhi dell’osservatore.

Il poderoso volume con le pagine vergate a mano è aperto sull’incipit del canto XXV del Paradiso, dove lo stesso autore, arrivato quasi al termine del suo percorso, nel definire il suo poema “sacro” riflette sulla propria condizione di esule e sulla speranza di poter ricevere un giorno l’alloro poetico nell’amato battistero: San Giovanni.

Non è un caso che il canto che si apre con questo sguardo nostalgico a Firenze sia dedicato alla trattazione della seconda delle virtù teologali, la speranza, definita come “attender certo/ de la gloria futura, il qual produce/ grazia divina e precedente merto.”

La scelta del canto, oltre a rendere omaggio al desiderio del poeta esaltandone lo stretto vincolo con la città, connota fortemente anche l’enorme sapere teologico di Dante, esattamente come lo aveva rappresentato Raffaello più di vent’anni prima nel celeberrimo affresco della “Disputa sul Sacramento”, dove l’Alighieri, con espressione profonda e pensosa, compare nelle vesti di filosofo-teologo alle spalle di Sisto IV, tra i dottori e i padri della Chiesa.

L’incredibile monumentalità conferita dal Bronzino, come afferma Marco Bussagli, “sarà un punto mai più raggiunto, giacché il poeta, più tardi, divenne protagonista di opere pittoriche di carattere storico, soprattutto nel XIX secolo”.

Successivamente, dopo la fama del XIV e XV secolo, dal ‘500 la fortuna del poeta venne via via rarefacendosi, toccando i livelli minimi nel 1600, definito “il secolo senza Dante” e continuando poi nel ‘700, quando la Commedia incontrò l’avversione della cultura arcadica settecentesca e le accuse di barbarie e bizzarria rivolte da Voltaire, con l’unica eccezione di Giambattista Vico che invece accostava Dante ad Omero.

Per una rinascita dell’interesse verso il poema e il suo autore, bisogna attendere tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, che con l’affiorare della sensibilità romantica darà vita ad un autentico culto.

Gli artisti trovarono nelle vicende della vita di Dante un enorme giacimento figurativo, che affiancato al gusto della ricostruzione storica dell’ambiente e dei costumi affascinò in modo particolare i pittori preraffaelliti, che proponevano un ritorno ad un’estetica modellata sulla pittura italiana precedente a Raffaello ed esaltavano il misticismo del Medioevo in polemica con la dilagante modernità industriale.

Ne è un esempio l’opera di Henry Holiday “Dante e Beatrice”: questa riprende un episodio narrato nel capitolo X della Vita Nova, in cui Beatrice adirata col poeta per aver finto interesse per un’altra donna gli nega il saluto (da notare il povero Dante che a malapena sembra reggersi in piedi, portandosi la mano al petto come travolto dal dolore). Holiday si rifece non solo alle fattezze di Dante così come Giotto le raffigurò al palazzo del Bargello, ma studiò a fondo le fonti medievali per la puntuale ricostruzione del ponte di Santa Trinita e per la rappresentazione di Ponte Vecchio, coperto dalle impalcature dopo l’alluvione del 1235.

Questa amorosa cura del dettaglio, capace di visualizzare in forma pittorica la parola scritta attraverso quello che potremmo definire “un calco” del testo letterario, caratterizza anche la pittura di Dante Gabriele Rossetti, il quale arrivò ad identificarsi così intensamente nella spiritualità dantesca fino ad assorbirla nella propria esistenza.

Di particolare interesse nella serie di acquerelli realizzati negli anni ‘50 dell’Ottocento è “Il primo anniversario della morte di Beatrice” lavoro che venne particolarmente apprezzato da John Ruskin e che colpisce per l’attenzione ossessiva del pittore per i particolari.

Il dipinto riprende quanto narrato nel XXIV capitolo della Vita Nova, che lo stesso Rossetti aveva tradotto in inglese nel 1850 insieme ad altre liriche poi pubblicate col titolo “The Early Italian Poets”, in cui Dante presenta sé stesso intento a disegnare figure d’angeli sopra “certe tavolette” nel giorno del primo anniversario della morte della donna amata.

Numerosi i simboli disseminati per tutta l’opera: il giglio a sinistra della finestra simboleggia la città di Firenze, identificata anche dal placido scorrere dell’Arno fuori dalla finestra; la balestra visibile sulla destra ricorda la vita attiva di Dante e la sua partecipazione ad alcune campagne militari; l’edera simboleggia invece la fedeltà e la memoria, mentre la clessidra e il teschio al di sotto del davanzale sono simboli della vanitas e dello scorrere inesorabile del tempo. Ad essi si aggiunge anche la melagrana, che attraverso il mito di Persefone costituisce un ulteriore richiamo alla dimensione dell’aldilà.

La scelta di questo episodio permette inoltre di focalizzare la nostra attenzione sul Dante pittore.

Sebbene infatti nulla ci sia giunto di mano del poeta, neppure i fantomatici disegni raffiguranti la battaglia di Campaldino (che Leonardo Bruni nella sua “Vita di Dante” ancora nel 1436 dichiara di aver avuto tra le mani), tuttavia nella Divina Commedia più volte si conferma il gusto e l’attenzione del poeta verso la pittura, cosa che non sfuggì neppure a Goethe, che definì Dante “genio sensibile e plastico”.

In particolare nel canto XI del Purgatorio, poco prima della celeberrima terzina di elogio a Giotto (“Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, / sì che la fama di colui è scura” vv.94-96) troviamo anche l’incontro con il miniaturista Oderisi da Gubbio (“non se’ tu Oderisi/, l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte/ ch’alluminar chiamata è in Parisi?” vv.79-81).

Il fatto che Dante lo identifichi con sicurezza e senza alcun bisogno di presentazioni lascia intendere una chiara competenza e destrezza in tale ambito, testimoniata anche dal consapevole utilizzo, piuttosto che dell’Italiano “miniare”, del termine francese “enluminer”, in virtù del primato detenuto dall’area franco-fiamminga nell’arte della miniatura.

Tuttavia, è nella risposta di Oderisi (“«Frate», diss’elli, «più ridon le carte/ che pennelleggia Franco Bolognese;/l’onore è tutto or suo, e mio in parte.” vv. 82-84) che Roberto Longhi, nella folgorante espressione “ridon le carte”, individuò addirittura la nascita della moderna critica d’arte, intesa come descrizione del fatto figurativo: l’ekphrasis.

Ritornando al XIX secolo, al fenomeno della dantofilia e della dantomania ottocentesca concorse però anche un profondo mutamento dei principali canali di trasmissione del poema, che grazie allo sviluppo dell’industria, dell’editoria e con il dilagare delle stampe popolari ne consentì una fruizione per lo più visiva oltre che orale, contribuendo alla costruzione di una vera e propria icona del poeta.

Nel primo Ottocento in Italia, Dante esule diviene, grazie prima a Ugo Foscolo e poi a Giuseppe Mazzini, un precursore del Risorgimento, padre non solo della lingua, ma anche della patria e degli italiani. “O Italiani! Studiate Dante” era l’accorata esortazione del giovane Mazzini, mentre De Sanctis, sintetizzando lo spirito dell’epoca così scriveva nel 1855: “Ciascun secolo ha il suo beniamino… oggi è l’età di Dante”.

Dopo l’unificazione si trasformò in una sorta di santo laico della nuova religione civile degli italiani, con la consacrazione a “Padre della Patria” in occasione delle celebrazioni del seicentesimo anno della nascita, nel 1865, accompagnate da numerosissimi monumenti eretti in varie città, tra cui il Dante accigliato in Santa Croce a Firenze e quello di Vincenzo Vela per il Prato della Valle a Padova.

In quest’ultimo caso viene ritratto in piedi, con sguardo cupo e severo; le mani sono contratte, colte con vivido realismo nell’atto di trattenere il fremito che le percorre, una tensione che dalle dita sembra essere infusa direttamente alle pagine del manoscritto che stringe nella destra. Una postura che comunica un estremo impeto etico e civile che ben si addice agli ideali del Risorgimento.

Tale fortuna non solo venne ribadita dal fiorire delle edizioni illustrate della Commedia, come quella qualitativamente altissima di Gustave Doré (1861-1868), che ancora oggi è tra le più presenti nella coscienza popolare, ma anche ad un livello per così dire “più basso”, dall’enorme esplosione a fini commerciali del nome e dell’effige dantesca.

Non solo monete e francobolli, ma anche lamette, tabacchiere, figurine, sigari e alimenti: Dante diventa il testimonial più amato dagli italiani. Nel 1898 la famiglia Costa lo apporrà sulle etichette delle proprie bottiglie d’olio, quale campione di qualità e simbolo nel mondo dell’italianità; nel 1912 figura con il volto austero nel manifesto pubblicitario disegnato da Teodoro Wolf per le macchine per scrivere Olivetti M1. Lo stesso vale per il noto vermouth torinese Excelsior.

Nel corso del Novecento poi, l’Alighieri e la sua opera dilagano tra i media e i generi più diversi: dal fumetto di Martina e Bioletto “L’Inferno di Topolino” alla “Divina Commedia” di Go Nagai, alle biografie romanzate quali “Biondo era Bello” di Mario Tobino, “Come donna innamorata” e “L’ultima magia” di Marco Santagata, per sbarcare al cinema con i lungometraggi “L’Inferno” del 1911, “La nave di Satana” di Harry Lachmann, “Dante’s Inferno” di Henry Otto, “Totò all’inferno”, “Se7en” di David Fincher, la trasposizione del libro Dan Brown “Inferno”, la recentissima “Vita di Dante” di Pupi Avati, fino agli spot pubblicitari dove un’immagine del poeta, ormai stereotipata per un uso massificato e priva di ogni profondità storica, viene evocata come un generico simbolo visivo d’eccellenza e qualità per sponsorizzare anche la carta igienica Foxy.

Nonostante questa nuova veste di icona pop dal profilo quasi indefinito, che ben si adatta al gusto e allo spirito fluido del XX e XXI secolo, Dante resta un personaggio che da sempre attira autori e pubblico per l’immenso debito che la letteratura e la lingua italiana hanno contratto nei confronti della Commedia, grande codex della cultura occidentale.

In questo singolarissimo intreccio di arte, storia, politica, teologia, filosofia, scienza, diritto che ha da sempre rappresentato una fucina di suggestioni e un crogiuolo di bellezza, ciascun lettore finisce con l’assimilarsi a Dante e leggere in realtà se stesso.

Quest’opera, che ha forgiato la forma mentis di un’intera civiltà, fissa nell’eterno la storia intera dell’esperienza esistenziale di ciascuno, dal cui confronto col Divino l’umanità non esce distrutta e annichilita, ma trasumanata al punto che Dante nell’ultimo canto del Paradiso, ficcando lo sguardo al fondo del mistero trinitario scrive: “dentro da sé, del suo colore stesso,/ mi parve pinta de la nostra effige:/ per che ’l mio viso in lei tutto era messo”.

In conclusione, chiaro risulta allora l’invito di Niccolò Tommaseo:

“Legger Dante è un dovere; rileggerlo è bisogno: sentirlo è presagio di grandezza.”

[1] Dante non ricevette mai in vita la laurea poetica, pratica che decaduta nel corso del Medioevo, venne ripresa per la prima volta nel 1315 con l’incoronazione poetica concessa al padovano Albertino Mussat. Se è pur vero che la maggior parte della tradizione figurativa tributerà stabilmente l’alloro a Dante solo a partire dal XIV secolo, è possibile rintracciare un esempio precocissimo di raffigurazione del poeta con la corona d’alloro in uno dei piú antichi e piú importanti codici miniati della Commedia giunti fino a noi: il Trivulziano 1080, miniato dal Maestro delle Effigi Domenicane e datato 1337, in contemporanea con gli affreschi giotteschi del Bargello. Al piede della pagina incipitaria del Paradiso è infatti raffigurato un Dante a mani giunte, pronto a ricevere l’agognata corona d’alloro.

—

Il suggerimento dei librai:

PARADISO – DANTE ALIGHIERI

commentato da Franco Nembrini e illustrato da Gabriele Dell’Otto

Lascia una risposta